我国现代著名历史学家向达先生对榆林窟外景作了精彩地描述:“石窟位于榆林河之两岸,东西相距不及一百公尺,峭壁矗立,有若削成,石窟错落点缀于两岸壁间。河水为石峡所束,奔腾而出,砰磅匐磕,其声若雷。春夏之际,两岸红柳掩映,杂花蒙茸,诚塞外仙境、缁流之乐士,为莫高窟所不抵也。”

张大千对敦煌艺术非常仰慕。1941年他带着夫人杨宛君、儿子张心智,以及几个学生长途跋涉去敦煌临摹壁画。在路过安西时,他偶闻有一座榆林窟,里面藏有很多年代久远的彩塑和壁画。他便与著名书画家范振绪一起,乘马车去榆林窟参观了两天,十分感叹里面的壁画和泥塑,还在那里赋诗一首:“摩挲洞窟记循行,散尽天花佛有情,晏生小桥听流水,乱山回首夕阳明。”并且当即做出了敦煌莫高窟临摹结束返回时,再来榆林窟进行壁画临摹的决定。

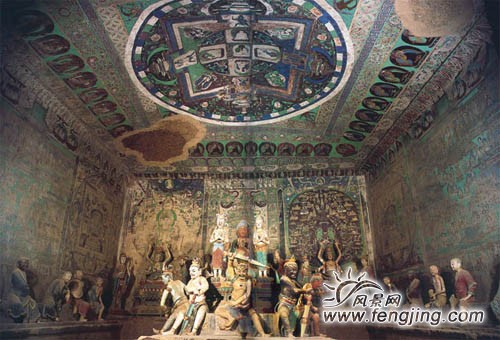

1941年10月18日,张大千在赶往安西送于右任时,又去了一趟榆林窟。他带着学生在榆林窟呆了半个月,临摹了第25窟的盛唐巨幅经变图和第16窟的部分壁画。在莫高窟临摹计划完成后的1943年5月,张大千第三次来到榆林窟,开始正式临摹这里的壁画。为了便于作画,张大千把画室设在大佛洞窟前两侧的大空房里,带着所有临画的人仔细察看了各个洞窟,做了30多个编号,确定了临摹的壁画。他对学生说:“有人批评中国画里没有透视,这里的建筑画就有透视,只不过是按需要,以画面景物的远近距离来表达罢了。”他认为,中国画的“远山无皴”、“远水无波”和“远人无目”,在榆林窟壁画中也有很好的表现。

在“天高云淡”的季节里,伫立在榆林窟崖顶广袤的大戈壁上极目眺望,那眼界之宽阔、心胸之开放、情感之畅快,不由得总使人体会起伟人词篇中那句“万类霜天竞自由”的豪迈与奔放来。站在谷底,能听到风的声音由远而近,水声由近及远,树叶飘摇的声音一时起,一时灭。看不到一个游客,连工作人员都是到处找到处叫,才不知从哪冒了出来。